13 Lug

13 Lug

XV Domenica Del Tempo Ordinario – Anno C

Lc.10, 25-37

Il brano a nostra disposizione si divide chiaramente in due parti. La prima occupa i vv. 25-28 e si concentra sulla necessità di mettere a fuoco le cose più importanti da fare per avere la vita eterna. La seconda parte occupa i vv. 29-39 per spiegare in un modo concretissimo l’unità precedente.

Abbiamo qui la stessa domanda che si ritroverà in 18,18, posta in quella occasione dal ricco che ha pure lui la preoccupazione di «ereditare la vita eterna». Questa domanda prende pertanto in Lc un rilievo notevole; la preoccupazione concreta per quanto è necessario fare per avere la salvezza interessa il terzo evangelista in un modo particolare.

L’amore per Dio è totalizzante, nessuna dimensione della persona umana ne è esclusa. Rispetto alla versione originale di Dt 5,6 Luca aggiunge qui anche la mente per sottolineare ancora di più l’impegno dell’uomo nell’amore di Dio. Per l’amore al prossimo si propone invece come termine di paragone l’amore a se stessi. La conoscenza e l’accettazione di sé stanno alla base di un rapporto con gli altri veramente amorevole. Amare gli altri come se stessi non significa dunque condividere con gli altri il proprio egoismo, ma partecipare loro la propria serenità e la propria gioia di vivere.

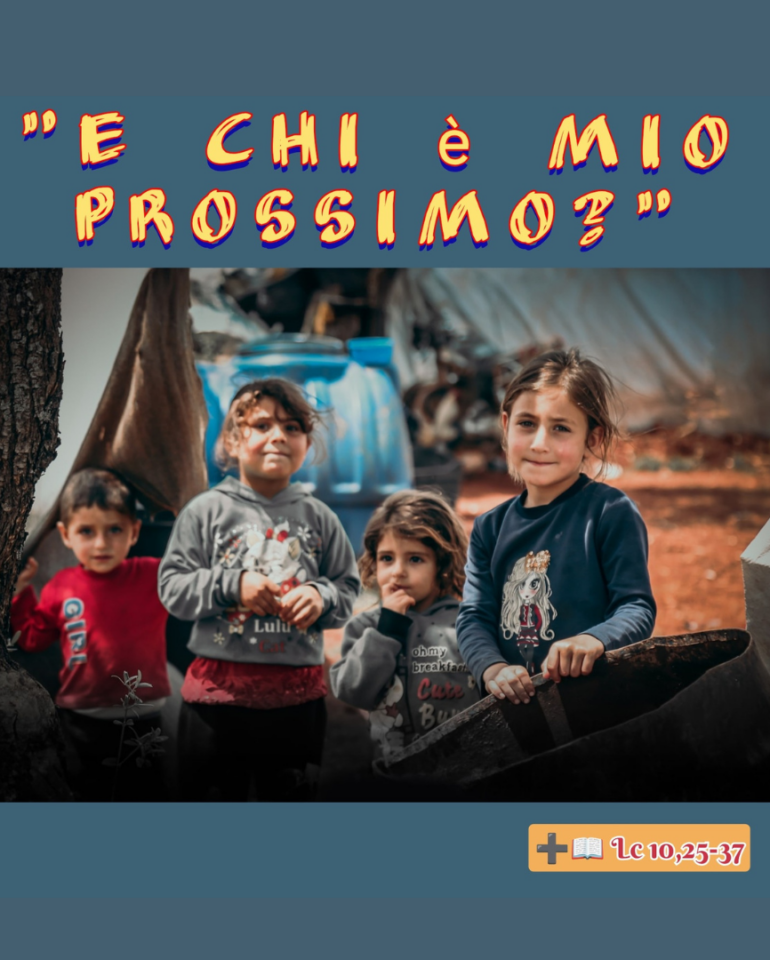

Un problema ora è decisivo: questo prossimo chi è?. Nella mentalità comune al tempo di Gesù il prossimo era il membro dello stesso popolo, per gli esseni addirittura solo gli appartenenti alla loro setta. La visione del prossimo era dunque assai limitata. La parabola farà saltare un tale modo di intenderla.

I vv. 30-37 raccontano la notissima parabola che Gesù offre come risposta concreta al quesito iniziale: che fare per salvarsi? Si tratta di un caso umano presentato con grande realismo ed efficacia. La strada da Gerusalemme a Gerico, effettivamente conosciuta da Gesù (cf. Lc 18,35,19,1.28) è davvero un luogo adatto a simili fatti di cronaca. Una rapina lungo la strada lascia la vittima al bordo della medesima; a distanza non si può fare una diagnosi precisa delle sue condizioni. Per questo motivo il sacerdote, ministro qualificato del culto, e un levita, ministro di grado inferiore addetto all’ordine del tempio, non osano neanche avvicinarsi. Nell’eventualità che il malcapitato fosse morto essi sarebbero tagliati fuori dalle loro funzioni in base alle leggi di purità cultuale (Lv 21; Nm 19,11). Il soccorso a quella persona è dunque per loro un rischio che non si può correre, pena l’esclusione dalle loro mansioni professionali.

Al v. 33 arriva la vera sorpresa. Il soggetto scelto per il soccorso, per la buona azione è un personaggio che l’ascoltatore di Gesù non avrebbe nominato se non per biasimarlo, rinfacciargli la sua razza bastarda (cf. 1Re 17,24-41), il suo essere eretico e scismatico (Gv 4,20). Gesù invece l’ha scelto come soggetto di un verbo delicatissimo: «ne ebbe compassione». La parabola insegnerà l’abolizione di qualsiasi barriera nei rapporti interpersonali, ma insegnando questo Gesù non farà altro che rivelare il suo cuore ed il suo stile (cf. 6,36; 15,1-3).

I vv. 34-35 vanno letti non come cronaca, ma come completamento dei sentimenti notati prima nel samaritano. Egli non è solo capace di compassione, è capace di renderla autentica con gesti concreti, a proprie spese.

Al v. 36 tocca allo stesso dottore della legge tirare la conclusione; ciò in un certo senso si riallaccia alla prima parte del brano dove era toccato ancora a lui dare la risposta al suo interrogativo.

Il v. 37 è l’apice del brano e la risposta definitiva che trova il suo fulcro in quel «fa’». Così si capisce che per entrare nella vita eterna non c’è che una cosa da fare: vivere un amore autentico e fattivo per tutti, per qualsiasi persona, in una parola riprodurre nella propria vita l’amore senza esclusioni di Gesù.